Cuando Chacalón cantaba, los cerros bajaban... | VIDEO

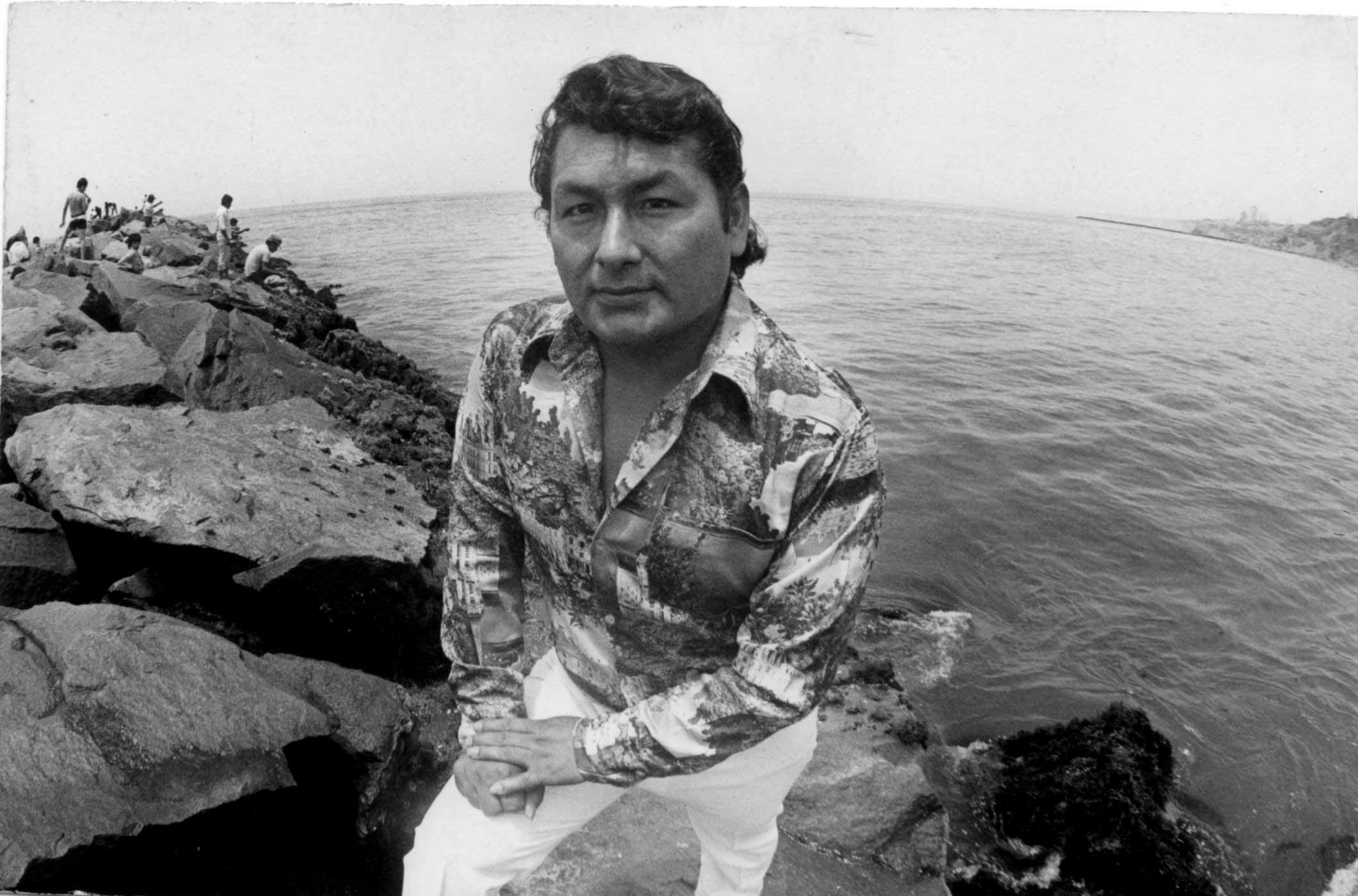

El 24 de junio de 1994, a la edad de 44 años moría, Lorenzo Palacios Quispe, "Chacalón, El Faraón de la Cumbia" ¿cuán vigente está la chicha en el Perú de hoy?

Un singular fenómeno sociológico y musical auténticamente peruano.

A la chicha se la puede definir por su fonética. Es chicha con che de chola, pacharaca, achorada. Y con che de Chacalón, por supuesto. Llegado al mundo como Lorenzo Palacios Quispe hace exactamente 70 años, fue el cantor popular por excelencia, y el más democrático también.

Ni enraizado en la música serrana más autóctona, ni entregado a la limeñísima centralidad del criollismo. Fue más bien emblema de lo tropical-andino (esa rara mezcla del calor y de la altura), pero afincado en el llano de la capital y representando a su nueva gente, los migrantes. Costa, sierra y selva en sincretismo bailable. No sorprende que se convirtiera en ídolo de masas.

Lorenzo Palacios Quispe, creció bajando y subiendo cerros –el San Cosme y el San Pedro–; trabajó de lo que pudo para poder comer; se equivocó (quién no) y le abrió un tajo en la cara a un policía; pasó un año entero en el penal de Lurigancho, expiando culpas. Luego de eso, encontró en su voz un arma honesta y rentable, una que conectaba con miles como él. E hizo carrera primero en el Grupo Celeste y luego en la Nueva Crema, las dos agrupaciones de colorido nombre que lo llevaron al estrellato.

“Chacalón nació producto del empachamiento de la Lima de los 50. Hijo de migrantes, heredó el celeste del valle del Mantaro y estaba unido a la tripa porcina de la Carretera Central. Fue cholo con visa del apestado chicha. Por ello su ADN estaba infectado de la lírica de la muliza y el huayno ancestral. Por eso su canto era un gemido sinfónico del forastero, el recursero redivivo y la liviandad del lumpen”, dice el cronista Eloy Jáuregui, quien alista el libro “Carretera Central. Historias de la chicha en el Perú”.

Palacios Quispe era tan limeño como Ricardo Palma o Felipe Pinglo. Su padre vino de Huancayo y su madre de Huamanga, pero él nació en La Victoria, parte de una segunda generación del desborde popular que teorizara Matos Mar. Por eso cuando canta aquello de “soy muchacho provinciano” en realidad les está dando voz a los otros. Más que testimonial, como muchos imaginan, esa canción es un himno colectivo de los desterrados. Ese es su valor y su mérito.

Más de 20.000 personas asistieron al entierro de Chacalón en el cementerio El Ángel. El cantante falleció prematuramente el 24 de junio de 1994, producto de una diabetes. Tenía 44 años. (Archivo histórico El Comercio)

Baile y botella

Pero volvamos a la definición de lo chicha. Dorian Espezúa, en su libro “Perú Chicha. La mezcla de los mestizajes”, afirma que existe la creencia de que la música de este género, “al igual que el mestizaje y la hibridez, degenera las melodías y los ritmos provenientes de las diferentes tradiciones musicales que la conforman”. Por esa razón fue resistida durante tanto tiempo, al ser vista como supuesta amenaza para los cánones culturales.

Las fiestas chicha, como las que Chacalón inmortalizó en la famosa Carpa Grau, auténtico bastión del género, son una muestra de la imagen que proyectaba esta cultura hacia quienes la sentían como mera movida marginal. La estridencia de su sonido, sazonado con la práctica de beber compartiendo el vaso o directo del pico de la botella –impensable en la era COVID–,se consolidó como imaginario central, pero con mucho de mito urbano también.

La idea de las borracheras interminables, las peleas a chavetazo o el cogoteo seguro a la salida de la fiesta “corresponden a una visión que estereotipa, deforma y ridiculiza la fiesta chicha”, señala Espezúa. Y no tanto porque no ocurrieran (hay perjudicados que pueden confirmarlo), sino porque son fenómenos que también podrían darse en un concierto de salsa o un festival de rock. Y, sin embargo, son eventos que no sufren dicho estigma.

Un país chicha

Espezúa agrega que “lo chicha ‘invade’ el espacio del Otro hegemónico, lo incomoda, lo irrita, lo perturba para después integrarlo a su propio campo cultural”. Y Chacalón consiguió asentar su sonido y su cultura a punta de persistencia y talento. Hoy lo chicha goza incluso de una sobreexposición en bares y restaurantes que utilizan lo popular como caché; en agrupaciones como Bareto o La Nueva Invasión, fetiche de clases medias y altas; o en el trabajo artístico de Elliot Túpac, por citar solo un ejemplo, que lleva su trabajo por ferias y galerías del mundo.

Sin embargo, ese uso que roza la apropiación (eso puede discutirse en otra nota) muchas veces se limita al plano estético. Porque en la realidad sociocultural, la más palpable, todavía existen rezagos de desprecio y segregación hacia lo chicha (y lo cholo, por ende).

“El éxito de Chacalón despegó cuando la crisis económica agravó la delincuencia juvenil, el comercio informal y la migración, fenómenos que se reflejaron en sus canciones –señala el investigador Hugo Lévano–. Pero cuatro décadas más tarde, las condiciones de vida no han mejorado sustancialmente, a pesar del estatus de ‘pequeñas empresas’ que el Estado confirió al comercio ambulatorio. Más han conseguido por ellas organizaciones populares como los Clubes de Madres, las Asociaciones de Vaso de Leche y de ayuda a la niñez abandonada, a las cuales siempre apoyó el ‘Chaca’”.

Cuando Chacalón le cantaba esperanzado a esta Lima “donde todo es dinero y hay maldad”, cumplía con imponer su música, hoy indeleble; pero la tarea de devolverle una dignidad real a esos muchachos provincianos sigue siendo un larguísimo pendiente.

Fuente: EC

“Chacalón”: A 29 años de su fallecimiento, recordemos su multitudinario entierro

El 24 de junio de 1994, a la edad de 44 años falleció Lorenzo Palacios “Chacalón” por una complicación con la diabetes que padecía. Cerca de 70,000 personas acompañaron a “Papá Chacalón” hasta su última morada en el cementerio El Ángel, Lima.

SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM

Recibe las últimas noticias del día

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/GUO4PUYZKBF4TOMMOBU25UB3LA.jpg)

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/NZ7WGRSMRVD5LI6Q5EB3TR2Z3A.jpg)